1958年以来我国各地相继证实 腺病毒除引起上呼吸道感染外,还可引致小儿肺炎,多见于6个月至2岁的婴幼儿腺病毒肺炎最为危重 腺病毒除引起上呼吸道感染外,还可引致小儿肺炎,多见于6个月至2岁的婴幼儿腺病毒肺炎最为危重 尤以北方各省多见,病情严重者也较南方为多。华北 尤以北方各省多见,病情严重者也较南方为多。华北 东北及西北于1958年冬及1963年冬有较大规模的腺病毒肺炎流行,病情极其严重。 东北及西北于1958年冬及1963年冬有较大规模的腺病毒肺炎流行,病情极其严重。

腺病毒一般通过呼吸道传染 在集体儿童机构中往往同时发生腺病毒上呼吸道感染及肺炎。人群血清学研究说明,生后最初数月常存留从母体传递的腺病毒特异抗体 在集体儿童机构中往往同时发生腺病毒上呼吸道感染及肺炎。人群血清学研究说明,生后最初数月常存留从母体传递的腺病毒特异抗体 此后一直到2岁抗体缺乏,2岁以后才逐渐增加。这与腺病毒肺炎80%发生在7~24月婴幼儿的临床观察完全符合 此后一直到2岁抗体缺乏,2岁以后才逐渐增加。这与腺病毒肺炎80%发生在7~24月婴幼儿的临床观察完全符合 值得注意的是当地各年龄组易感人群数量越多,发生腺病毒呼吸道感染的人数就多,而婴幼儿发生腺病毒肺炎的机会也越大 值得注意的是当地各年龄组易感人群数量越多,发生腺病毒呼吸道感染的人数就多,而婴幼儿发生腺病毒肺炎的机会也越大 腺病毒肺炎在我国北方多见于冬春两季,夏、秋季仅偶见 腺病毒肺炎在我国北方多见于冬春两季,夏、秋季仅偶见 在广州的高流行年则多见于秋季。这类肺炎在北京约占病毒性肺炎的20%~30%。 在广州的高流行年则多见于秋季。这类肺炎在北京约占病毒性肺炎的20%~30%。

腺病毒肺炎是由什么原因引起的?

已知腺病毒有41个血清型别 其中很多与人类上 其中很多与人类上 下呼吸道感染密切有关 下呼吸道感染密切有关 从我国北方和南方各地住院病儿的病原学观察 从我国北方和南方各地住院病儿的病原学观察 均证明3型和7型腺病毒为腺病毒肺炎的主要病原 均证明3型和7型腺病毒为腺病毒肺炎的主要病原 从咽拭子 从咽拭子 粪便或死后肺组织可以分离出病毒 粪便或死后肺组织可以分离出病毒 恢复期血清抗体滴度较早期(发病5~10天或更早)上升4倍以上 恢复期血清抗体滴度较早期(发病5~10天或更早)上升4倍以上 在一部分麻疹并发肺炎的严重病例 在一部分麻疹并发肺炎的严重病例 也得到同样的病原学检查结果 也得到同样的病原学检查结果 北京等地还发现11型腺病毒也是肺炎和上呼吸道感染的较常见的病原(儿科研究所 北京等地还发现11型腺病毒也是肺炎和上呼吸道感染的较常见的病原(儿科研究所 1964~1966) 1964~1966) 此外 此外 21 21 14及1 14及1 2 2 5 5 6等型亦在我国大陆逐渐出现 6等型亦在我国大陆逐渐出现 台湾则以1 台湾则以1 2 2 5 5 6型为主 6型为主 最近白求恩医大对1976~1988年分离的3 最近白求恩医大对1976~1988年分离的3 7型腺病毒 7型腺病毒 进行了基因组型的分析 进行了基因组型的分析 证明7b多导致重症肺炎 证明7b多导致重症肺炎

腺病毒是DNA病毒 主要在细胞核内繁殖 主要在细胞核内繁殖 耐温 耐温 耐酸 耐酸 耐脂溶剂的能力较强 耐脂溶剂的能力较强 除了咽 除了咽 结合膜及淋巴组织外 结合膜及淋巴组织外 还在肠道繁殖 还在肠道繁殖 可根据其对特殊动物红细胞的凝集能力分为3组 可根据其对特殊动物红细胞的凝集能力分为3组 容易引起婴幼儿肺炎的3 容易引起婴幼儿肺炎的3 7 7 11 11 14 14 21这一组 21这一组 均能凝集猴红细胞 均能凝集猴红细胞

腺病毒肺炎有哪些表现及如何诊断?

临川表现

病灶性或融合性坏死性肺浸润和支气管炎为本病主要病变 肺炎实化可占据一叶的全部 肺炎实化可占据一叶的全部 以左肺下叶最多见 以左肺下叶最多见 肺切面上从实化区可挤压出黄白色坏死物构成的管型样物 肺切面上从实化区可挤压出黄白色坏死物构成的管型样物 实化以外的肺组织多有明显的气肿 实化以外的肺组织多有明显的气肿 镜检所见病变 镜检所见病变 以支气管炎及支气管周围炎为中心 以支气管炎及支气管周围炎为中心 炎症常进展成坏死 炎症常进展成坏死 渗出物充满整个管腔 渗出物充满整个管腔 支气管周围的肺泡腔内也常有渗出物 支气管周围的肺泡腔内也常有渗出物 大都为淋巴 大都为淋巴 单核细胞 单核细胞 浆液 浆液 纤维素 纤维素 有时伴有出血 有时伴有出血 而中性白细胞则很少 而中性白细胞则很少 肺泡壁也常见坏死 肺泡壁也常见坏死 炎症区域的边缘可见支气管或肺泡上皮增生 炎症区域的边缘可见支气管或肺泡上皮增生 在增生而肿大的上皮细胞核内常可见核内包涵体 在增生而肿大的上皮细胞核内常可见核内包涵体 其大小近似正常红细胞 其大小近似正常红细胞 境界清晰 境界清晰 染色偏嗜酸性或嗜两色性 染色偏嗜酸性或嗜两色性 其周围有一透明圈;核膜清楚 其周围有一透明圈;核膜清楚 在核膜内面有少量的染色质堆积;但胞浆内无包涵体 在核膜内面有少量的染色质堆积;但胞浆内无包涵体 也无多核巨细胞形成 也无多核巨细胞形成 因此 因此 在形态学上可与麻疹病毒肺炎及肺型巨细胞包涵体病区别 在形态学上可与麻疹病毒肺炎及肺型巨细胞包涵体病区别 此外 此外 全身各脏器如中枢神经系统及心脏均有间质性炎症与小血管壁细胞增生反应 全身各脏器如中枢神经系统及心脏均有间质性炎症与小血管壁细胞增生反应

根据1959~1963年北京245例经病毒学证实的3 7型婴幼儿腺病毒肺炎的分析 7型婴幼儿腺病毒肺炎的分析 其临床特点可概述如下 其临床特点可概述如下

1 症状 症状

(1)起病:潜伏期3~8天 一般急骤发热 一般急骤发热 往往自第1~2日起即发生39℃以上的高热 往往自第1~2日起即发生39℃以上的高热 至第3~4日多呈稽留或不规则的高热;3/5以上的病病例最高体温超过40℃ 至第3~4日多呈稽留或不规则的高热;3/5以上的病病例最高体温超过40℃

(2)呼吸系统症状:大多数病儿自起病时即有咳嗽 往往表现为频咳或轻度阵咳 往往表现为频咳或轻度阵咳 同时可见咽部充血 同时可见咽部充血 但鼻卡他症状较不明显 但鼻卡他症状较不明显 呼吸困难及发绀多数开始于第3~6日 呼吸困难及发绀多数开始于第3~6日 逐渐加重;重症病例出现鼻翼扇动 逐渐加重;重症病例出现鼻翼扇动 三凹征 三凹征 喘憋(具有喘息和憋气的梗阻性呼吸困难)及口唇指甲青紫 喘憋(具有喘息和憋气的梗阻性呼吸困难)及口唇指甲青紫 叩诊易得浊音;浊音部位伴有呼吸音减低 叩诊易得浊音;浊音部位伴有呼吸音减低 有时可听到管性呼吸音 有时可听到管性呼吸音 初期听诊大都先有呼吸音粗或干罗音 初期听诊大都先有呼吸音粗或干罗音 湿罗音于发病第3~4日后出现 湿罗音于发病第3~4日后出现 日渐加多 日渐加多 并经常有肺气肿征象 并经常有肺气肿征象 重症病儿可有胸膜反应或胸腔积液(多见于第2周) 重症病儿可有胸膜反应或胸腔积液(多见于第2周) 无继发感染者渗出液为草黄色 无继发感染者渗出液为草黄色 不混浊;有继发感染时则为混浊液 不混浊;有继发感染时则为混浊液 其白细胞数多超过10×109/L 其白细胞数多超过10×109/L

(3)神经系统症状:一般于发病3~4天以后出现嗜睡 萎靡等 萎靡等 有时烦躁与萎靡相交替 有时烦躁与萎靡相交替 在严重病例中晚期出现半昏迷及惊厥 在严重病例中晚期出现半昏迷及惊厥 部分病儿头向后仰 部分病儿头向后仰 颈部强直 颈部强直 除中毒性脑病外 除中毒性脑病外 尚有一部腺病毒所致的脑炎 尚有一部腺病毒所致的脑炎 故有时需作腰穿鉴别 故有时需作腰穿鉴别

(4)循环系统症状:面色苍白较为常见 重者面色发灰 重者面色发灰 心律增快 心律增快 轻症一般不超过每分钟160次 轻症一般不超过每分钟160次 重症多在160~180次 重症多在160~180次 有时达200次以上 有时达200次以上 心电图一般表现为窦性心动过速 心电图一般表现为窦性心动过速 重症病例有右心负荷增加和T波 重症病例有右心负荷增加和T波 ST段的改变及低电压 ST段的改变及低电压 个别有1~2度房室传导阻滞 个别有1~2度房室传导阻滞 偶而出现肺性P波 偶而出现肺性P波 重症病例的35.8%于发病第6~14日出现心力衰竭 重症病例的35.8%于发病第6~14日出现心力衰竭 肝脏逐渐肿大 肝脏逐渐肿大 可达肋下3~6cm 可达肋下3~6cm 质较硬 质较硬 少数也有脾肿大 少数也有脾肿大

(5)消化系统症状:半数以上有轻度腹泻 呕吐 呕吐 严重者常有腹胀 严重者常有腹胀 腹泻可能与腺病毒在肠道内繁殖有关 腹泻可能与腺病毒在肠道内繁殖有关 但在一部分病例也可能由于病情重 但在一部分病例也可能由于病情重 发高热而影响了消化功能 发高热而影响了消化功能

(6)其他症状:可有卡他性结膜炎 红色丘疹 红色丘疹 斑丘疹 斑丘疹 猩红热样皮疹 猩红热样皮疹 扁桃体上石灰样小白点的出现率虽不高 扁桃体上石灰样小白点的出现率虽不高 也是本病早期比较特殊的体征 也是本病早期比较特殊的体征

2 X线检查 X线检查

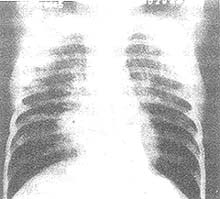

X线形态与病情 病期有密切关系 病期有密切关系 肺纹理增厚 肺纹理增厚 模糊为腺病毒肺炎的早期表现 模糊为腺病毒肺炎的早期表现 肺部实变多在发病第3~5天开始出现 肺部实变多在发病第3~5天开始出现 可有大小不等的片状病灶或融合性病灶 可有大小不等的片状病灶或融合性病灶 以两肺下野及右上肺多见 以两肺下野及右上肺多见 发病后6~11天 发病后6~11天 其病灶密度随病情发展而增高 其病灶密度随病情发展而增高 病变也增多 病变也增多 分布较广 分布较广 互相融合 互相融合 与大叶肺炎不同之处是 与大叶肺炎不同之处是 本病的病变不局限于某个肺叶 本病的病变不局限于某个肺叶 病变吸收大多数在第8~14天以后 病变吸收大多数在第8~14天以后 有时若病变继续增多 有时若病变继续增多 病情增重 病情增重 应疑有混合感染 应疑有混合感染 肺气肿颇为多见 肺气肿颇为多见 早期及极期无明显差异 早期及极期无明显差异 为双侧弥漫性肺气肿或病灶周围性肺气肿(图1) 为双侧弥漫性肺气肿或病灶周围性肺气肿(图1) 1/6病例可有胸膜改变 1/6病例可有胸膜改变 多在极期出现胸膜反应 多在极期出现胸膜反应 或有积液 或有积液

图1 腺病毒肺炎 肺气肿 肺气肿

3岁 女孩 女孩 持续高热咳喘8天 持续高热咳喘8天 咽拭子分离出Ⅶ型腺病毒 咽拭子分离出Ⅶ型腺病毒 X线胸片显示右肺门增密 X线胸片显示右肺门增密 两肺内带纹理增厚粗多 两肺内带纹理增厚粗多 右肺内带片状阴影 右肺内带片状阴影 两下肺透亮度明显增高 两下肺透亮度明显增高 两膈位于第10后肋水平 两膈位于第10后肋水平 膈面弧度变平 膈面弧度变平 为重度肺气肿表现 为重度肺气肿表现

3 病程 病程

本症根据呼吸系和中毒症状分为轻症及重症 热型不一致 热型不一致 多数稽留于39~40℃以上不退 多数稽留于39~40℃以上不退 其次为不规则发热 其次为不规则发热 弛张热较少见 弛张热较少见 轻症一般在7~11日体温骤降 轻症一般在7~11日体温骤降 其他症状也较快消失 其他症状也较快消失 唯肺部阴影则需2~6周才能完全吸收 唯肺部阴影则需2~6周才能完全吸收 重症病例于第5~6病日以后每有明显嗜睡 重症病例于第5~6病日以后每有明显嗜睡 面色苍白发灰 面色苍白发灰 肝肿大显著 肝肿大显著 喘憋明显 喘憋明显 肺有大片实变 肺有大片实变 部分病例有心力衰竭 部分病例有心力衰竭 惊厥 惊厥 半昏迷 半昏迷 恢复者于第10~15日退热 恢复者于第10~15日退热 骤退与渐退者各占半数 骤退与渐退者各占半数 有时骤退后尚有发热余波 有时骤退后尚有发热余波 经1~2日后再下降至正常 经1~2日后再下降至正常 肺部病变的恢复期更长 肺部病变的恢复期更长 需1~4月之久 需1~4月之久 3~4个月后尚不吸收者多有肺不张 3~4个月后尚不吸收者多有肺不张 日后可能发展成支气管扩张 日后可能发展成支气管扩张 我们曾对3 我们曾对3 7型腺病毒肺炎经过1~5年随访 7型腺病毒肺炎经过1~5年随访 30.1%有慢性肺炎 30.1%有慢性肺炎 肺不张及个别支气管扩张 肺不张及个别支气管扩张 以后又对3 以后又对3 7 7 11型腺病毒肺炎109例进行10年远期随访 11型腺病毒肺炎109例进行10年远期随访 X线平片45.3%有肺间质增厚 X线平片45.3%有肺间质增厚 纤维化和慢性支气管炎;慢性肺炎合并支气管扩张占3.8%;支气管扩张及慢性肺炎则各占4.7% 纤维化和慢性支气管炎;慢性肺炎合并支气管扩张占3.8%;支气管扩张及慢性肺炎则各占4.7%

学龄前期与学龄期儿童的腺病毒肺炎 一般均为轻症 一般均为轻症 常有持续高热 常有持续高热 但呼吸及神经症状不重 但呼吸及神经症状不重 麻疹并发或继发腺病毒肺炎时 麻疹并发或继发腺病毒肺炎时 则所有症状均较严重 则所有症状均较严重 病情常易突然恶化 病情常易突然恶化

我们曾观察34例(1964~1980)11型腺病毒肺炎的临床表现 与3 与3 7型腺病毒肺炎的症状无明显差异 7型腺病毒肺炎的症状无明显差异 但重症及死亡者与3型相似 但重症及死亡者与3型相似 而较7型者明显为少 而较7型者明显为少

1~5月小婴儿腺病毒肺炎的临床特点:我们曾观察38例(3型20例 7型12例 7型12例 11型6例 11型6例 1981~1983) 1981~1983) 8例为毛细支气管炎 8例为毛细支气管炎 30例为肺炎 30例为肺炎 多为低度或中度发热 多为低度或中度发热 热程短 热程短 无肺部实变体征 无肺部实变体征 胸片以小片阴影为主 胸片以小片阴影为主 萎靡 萎靡 嗜睡等神经症状的发生较6月以上婴幼儿少且轻 嗜睡等神经症状的发生较6月以上婴幼儿少且轻 临床上无法与呼吸道合胞病毒或副流感病毒肺炎区别 临床上无法与呼吸道合胞病毒或副流感病毒肺炎区别 致使本组病例在病原学报告前无1例临床诊断为腺病毒肺炎 致使本组病例在病原学报告前无1例临床诊断为腺病毒肺炎

诊断

应根据流行情况 结合临床进行诊断 结合临床进行诊断 典型婴幼儿腺病毒肺炎早期与一般细菌性肺炎不同之处为:①大多数病例起病时或起病不久即有持续性高热 典型婴幼儿腺病毒肺炎早期与一般细菌性肺炎不同之处为:①大多数病例起病时或起病不久即有持续性高热 经抗生素治疗无效;②自第3~6病日出现嗜睡 经抗生素治疗无效;②自第3~6病日出现嗜睡 萎靡等神经症状 萎靡等神经症状 嗜睡有时与烦躁交替出现 嗜睡有时与烦躁交替出现 面色苍白发灰 面色苍白发灰 肝肿大显著 肝肿大显著 以后易见心力衰竭 以后易见心力衰竭 惊厥等合并症 惊厥等合并症 上述症状提示腺病毒肺炎不但涉及呼吸道 上述症状提示腺病毒肺炎不但涉及呼吸道 其他系统也受影响;③肺部体征出现较迟 其他系统也受影响;③肺部体征出现较迟 一般在第3~5病日以后方出现湿性罗音 一般在第3~5病日以后方出现湿性罗音 病变面积逐渐增大 病变面积逐渐增大 易有叩诊浊音及呼吸音减低 易有叩诊浊音及呼吸音减低 喘憋于发病第二周日渐严重;④白细胞总数较低 喘憋于发病第二周日渐严重;④白细胞总数较低 绝大多数病儿不超过12×109/L(12000/mm3) 绝大多数病儿不超过12×109/L(12000/mm3) 中性粒细胞不超过70% 中性粒细胞不超过70% 中性粒细胞的碱性磷酸酶及四唑氮蓝染色较化脓性细菌感染时数值明显低下 中性粒细胞的碱性磷酸酶及四唑氮蓝染色较化脓性细菌感染时数值明显低下 但如并发化脓性细菌感染则又上升;⑤X线检查肺部可有较大片状阴影 但如并发化脓性细菌感染则又上升;⑤X线检查肺部可有较大片状阴影 以左下为最多见 以左下为最多见 总之 总之 在此病流行季节遇有婴幼儿发生较严重的肺炎 在此病流行季节遇有婴幼儿发生较严重的肺炎 且X线和血象也比较符合时 且X线和血象也比较符合时 即可作出初步诊断 即可作出初步诊断 有条件的单位 有条件的单位 可进行病毒的快速诊断 可进行病毒的快速诊断 目前可进行免疫荧光技术(间接法较直接法更为适用) 目前可进行免疫荧光技术(间接法较直接法更为适用) 酶联免疫吸附试验及特异性IgM测定 酶联免疫吸附试验及特异性IgM测定 唯此三种方法均不能对腺病毒进行分型 唯此三种方法均不能对腺病毒进行分型 是其不足之处 是其不足之处 而常规咽拭子病毒分离及双份血清抗体检查 而常规咽拭子病毒分离及双份血清抗体检查 只适用于实验室作为回顾诊断 只适用于实验室作为回顾诊断 |