肺包虫病(肺包虫囊肿 肺棘球蚴病、肺棘球蚴囊肿)为细粒棘球绦虫(犬绦虫)幼虫(棘球蚴)在肺内寄生所致,是肺部较常见的寄生虫病 肺棘球蚴病、肺棘球蚴囊肿)为细粒棘球绦虫(犬绦虫)幼虫(棘球蚴)在肺内寄生所致,是肺部较常见的寄生虫病 人畜共患。本病最多见于畜牧地区,几乎遍及世界各地 人畜共患。本病最多见于畜牧地区,几乎遍及世界各地 特别是澳大利亚、新西兰、南美洲等 特别是澳大利亚、新西兰、南美洲等 我国主要分布在甘肃、新疆、宁夏 我国主要分布在甘肃、新疆、宁夏 青海、内蒙古、西藏等省区 青海、内蒙古、西藏等省区

肺包虫病是由什么原因引起的?

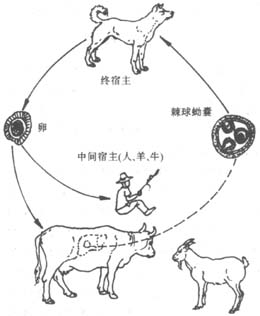

细粒棘 球绦虫的终宿主 成虫寄生在犬小肠中 成虫寄生在犬小肠中 卵随粪便排出后污染食物 卵随粪便排出后污染食物 人(或羊 人(或羊 猪 猪 牛)进食后 牛)进食后 在上消化道中卵壳经胃液消化而孵化成幼虫 在上消化道中卵壳经胃液消化而孵化成幼虫 即六钩蚴 即六钩蚴 后穿过消化道粘膜进入血液 后穿过消化道粘膜进入血液 至门静脉系统(肠系膜 至门静脉系统(肠系膜 大网膜和肝) 大网膜和肝) 大多数蚴滞留在肝内(约75%~80%0少数六钩蚴通过肝进入小循环至肺(约占8%~15%)及其他器官 大多数蚴滞留在肝内(约75%~80%0少数六钩蚴通过肝进入小循环至肺(约占8%~15%)及其他器官 如肠系膜 如肠系膜 网膜 网膜 脾 脾 盆腔 盆腔 肌肉 肌肉 皮下组织等(棘球绦虫生活环见图1) 皮下组织等(棘球绦虫生活环见图1)

六钩蚴进入肺后 逐渐发育成包虫囊肿 逐渐发育成包虫囊肿 约半年长大至1~2cm 约半年长大至1~2cm 由于肺组织疏松 由于肺组织疏松 血流循环丰富及胸腔负压吸引等因素 血流循环丰富及胸腔负压吸引等因素 六钩蚴在肺内生长速度比在肝肾内快 六钩蚴在肺内生长速度比在肝肾内快 平均每年增长至原体积的1~2倍 平均每年增长至原体积的1~2倍 达2~6cm左右 达2~6cm左右 囊肿最大的可达20cm 囊肿最大的可达20cm 囊液重达3000g以上 囊液重达3000g以上 包虫囊肿含有外囊和内囊 包虫囊肿含有外囊和内囊 内囊是包虫囊肿的固有囊壁 内囊是包虫囊肿的固有囊壁 厚度仅1mm 厚度仅1mm 压力却高达13.3~40kPa(100~300mmHg) 压力却高达13.3~40kPa(100~300mmHg) 易破 易破 内囊又可分为内 内囊又可分为内 外两层 外两层 内层为生发层 内层为生发层 很薄 很薄 分泌无色透明囊液 分泌无色透明囊液 产生很多子囊和寄生虫头节 产生很多子囊和寄生虫头节 如脱落于囊腔内 如脱落于囊腔内 即成为包虫沙 即成为包虫沙 外层无细胞 外层无细胞 多层次 多层次 半透明 半透明 乳白色 乳白色 具有弹性 具有弹性 外观酷似粉皮 外观酷似粉皮 外囊是人体组织对内囊的反应形成的一层纤维性包膜 外囊是人体组织对内囊的反应形成的一层纤维性包膜 包绕着整个内囊 包绕着整个内囊 厚约3~5mm 厚约3~5mm 内外囊间为潜在腔隙 内外囊间为潜在腔隙 无液体和气体 无液体和气体 也不粘连 也不粘连

图1 棘球绦虫生活环

肺包虫囊肿80%为周边型 右肺多于左肺 右肺多于左肺 下叶多于上叶 下叶多于上叶 右肺血流量略多 右肺血流量略多 与肝脏较近 与肝脏较近 二者之间有较丰富的淋巴管相通 二者之间有较丰富的淋巴管相通 这可能是右肺多见的原因 这可能是右肺多见的原因 囊肿多为单发 囊肿多为单发 占65%~75% 占65%~75% 多发者一般是2~3个 多发者一般是2~3个 一侧或双侧 一侧或双侧 约17%~22%并发其他部位囊肿 约17%~22%并发其他部位囊肿 肺 肺 肝并发的最常见 肝并发的最常见 占13%~18% 占13%~18%

图1 棘球绦虫生活环

肺包虫囊肿80%为周边型 右肺多于左肺 右肺多于左肺 下叶多于上叶 下叶多于上叶 右肺血流量略多 右肺血流量略多 与肝脏较近 与肝脏较近 二者之间有较丰富的淋巴管相通 二者之间有较丰富的淋巴管相通 这可能是右肺多见的原因 这可能是右肺多见的原因 囊肿多为单发 囊肿多为单发 占65%~75% 占65%~75% 多发者一般是2~3个 多发者一般是2~3个 一侧或双侧 一侧或双侧 约17%~22%并发其他部位囊肿 约17%~22%并发其他部位囊肿 肺 肺 肝并发的最常见 肝并发的最常见 占13%~18% 占13%~18%

肺包虫病有哪些表现及如何诊断?

大部分无并发平的肺包虫病诊断不难 主要根据①曾在流行地区居住 主要根据①曾在流行地区居住 有犬 有犬 羊等动物接触史 羊等动物接触史 ②包虫病的X线表现较典型 ②包虫病的X线表现较典型 可见单发或多发边缘锐利的囊肿阴影 可见单发或多发边缘锐利的囊肿阴影 ③实验室检查:嗜酸性粒细胞增加 ③实验室检查:嗜酸性粒细胞增加 常在5%~10%左右 常在5%~10%左右 甚至可高达20%~30% 甚至可高达20%~30% 直接0.15~0.3)×109/L 直接0.15~0.3)×109/L 有时咳出物或胸水中能查到囊肿碎片及囊 有时咳出物或胸水中能查到囊肿碎片及囊 头节或小钩 头节或小钩 ④其他诊断方法包括包虫皮内试验(Casoni试验) ④其他诊断方法包括包虫皮内试验(Casoni试验) 包虫补体结合试验 包虫补体结合试验 间接血凝集试验等免疫方法 间接血凝集试验等免疫方法

目前对肺内块状阴影在X线或超声导引下经皮或经纤支镜穿刺取活检或细胞学检查的不少 但需注意 但需注意 疑为包虫囊肿的忌行囊肿穿刺 疑为包虫囊肿的忌行囊肿穿刺 以免引致囊液外溢 以免引致囊液外溢 产生过敏4反应或包虫病播散等严重并发症 产生过敏4反应或包虫病播散等严重并发症

肺包虫病的病理改变除囊肿本身外 主要是巨大囊肿对肺的机械性压迫 主要是巨大囊肿对肺的机械性压迫  使周围肺组织萎缩 使周围肺组织萎缩 纤维化或有淤血 纤维化或有淤血 炎症发生 炎症发生 >5cm的囊肿即可使支气管移位 >5cm的囊肿即可使支气管移位 管腔狭窄 管腔狭窄 或使支气管软骨坏死 或使支气管软骨坏死 进而破入支气管 进而破入支气管 表浅的肺包虫囊肿可引起反应性胸膜炎 表浅的肺包虫囊肿可引起反应性胸膜炎 巨大的囊肿还可能破入胸腔 巨大的囊肿还可能破入胸腔 大量头节外溢 大量头节外溢 形成许多继发性包虫囊肿 形成许多继发性包虫囊肿 位于中心的囊肿偶有侵蚀 位于中心的囊肿偶有侵蚀 穿破大血管致大出血和 穿破大血管致大出血和 少数包虫囊肿有钙化 少数包虫囊肿有钙化 如囊肿破向细支气管 如囊肿破向细支气管 空气进入内囊外囊之间 空气进入内囊外囊之间 可形成多种X线征 可形成多种X线征 已有感染或破裂的的囊肿可合并胸腔及纵隔脓肿或脓胸 已有感染或破裂的的囊肿可合并胸腔及纵隔脓肿或脓胸 肝包虫囊肿破裂后可能与胸腔或肺 肝包虫囊肿破裂后可能与胸腔或肺 支气管相通 支气管相通 形成肺包虫囊肿-胆管-支气管瘘 形成肺包虫囊肿-胆管-支气管瘘

根据我国1950~1985大组病例分析 肺包虫病占人体包虫病的14.81%(2408/16258) 肺包虫病占人体包虫病的14.81%(2408/16258) 男多于女(约2:1) 男多于女(约2:1) 儿童占25%~30% 儿童占25%~30% 40岁以下的占大多数 40岁以下的占大多数 年龄最小1~2岁 年龄最小1~2岁 最大60~70岁 最大60~70岁

由感染至出现症状一般间隔3~4年 甚至一 甚至一 二十年 二十年 症状因囊肿大小 症状因囊肿大小 数目 数目 部位及有无并发症面不同 部位及有无并发症面不同 早期囊肿小 早期囊肿小 一般无明显症状 一般无明显症状 常经体检或在因其他疾病胸透时发现 常经体检或在因其他疾病胸透时发现 囊肿增大引起压迫或并发炎症时 囊肿增大引起压迫或并发炎症时 有咳嗽 有咳嗽 咳痰 咳痰 胸痛 胸痛 咯血等症状 咯血等症状 巨大囊肿或位于肺门附近的 巨大囊肿或位于肺门附近的 可能有呼吸困难 可能有呼吸困难 如食管受压 如食管受压 有吞咽困难 有吞咽困难 侧见肺尖部囊肿压迫臂丛和颈交感神经节 侧见肺尖部囊肿压迫臂丛和颈交感神经节 引起Pancoast 综合征(患侧肩 引起Pancoast 综合征(患侧肩 臂疼痛)及Horner征(一侧眼睑下垂 臂疼痛)及Horner征(一侧眼睑下垂 皮肤潮红不出汗) 皮肤潮红不出汗) 如囊肿破入支气管 如囊肿破入支气管 囊液量大的 囊液量大的 有窒息危险 有窒息危险 子囊及头节外溢 子囊及头节外溢 能形成多个新囊肿 能形成多个新囊肿 患者常伴有过敏反应 患者常伴有过敏反应 如皮肤潮红 如皮肤潮红 荨麻疹和喘息 荨麻疹和喘息 严重的可休克 严重的可休克 囊肿破裂感染的 囊肿破裂感染的 有发烧 有发烧 咳黄痰等肺部炎症及肺脓肿症状 咳黄痰等肺部炎症及肺脓肿症状 少数囊肿破入胸腔 少数囊肿破入胸腔 有发烧 有发烧 胸痛气短及过敏反应 胸痛气短及过敏反应

多数患者无明显阳性体征 囊肿较大的可致纵隔移位 囊肿较大的可致纵隔移位 在小孩可能出现胸廓畸形 在小孩可能出现胸廓畸形 患侧叩诊浊音 患侧叩诊浊音 呼吸弱 呼吸弱 有胸膜炎或脓胸的则有相应体征 有胸膜炎或脓胸的则有相应体征 |